* 入門の選択 (誰にコーチを受けるか)

* 用具の選択 ハウスボール・オーナーボール は大丈夫か

(優れたテクニカルサポーターにめぐり合えるか)

*充分な基礎トレーニング (科学的トレーニング環境)

*オリジナリティーの完成 (個性を如何に伸ばすか)

*他のスポーツもやらせる (身体のスポーツバランスを保つ)

●個性を生かす

【未熟なコーチ】

個性を生かす云うことと、勝手に、好きなようにやらせると言う事とは全く違うことを指導者は理解しておかなければならない。

ジュニアには自分の個性を見出す能力などまだ芽生えてはいない。

個性を探し出して指導することこそコーチングなのだ。

未熟なコーチ程、《 個性を生かし自由に 》などと無責任な言葉を口にする。

●目標設定の大きさが選手を大きくする

【甲子園の土で終わらせるな】

高校野球で負けた高校生の多くは甲子園が最終目標となってしまっている。イチローも城島も野茂も松井も目標の高いアスリートは甲子園の土は持って帰らなかった。 目標設定は大きく、練習プランは段階的に緻密な計画で。

●現場での コーチング技法

【設備を熟知させる】

レーン アプローチ スパット ファールライン ピン マシン

ファールランプ ラウンドガター キックバック・ボード その他

【レーン・メンテナンスを体験させる】 ⇒ 興味を増大させる

*レーン・クリーニングの状況

*コンディショナー・ドレッシング 30 40 45 フィンガーテスト

*キャリーダウンの状況 目で見る 触ってみる 投げてみる

【見本は正しいものだけを】

ジュニアには間違ったフォーム・タイミング・リリース・フォロースルーなどを見せてはならない。イメージとして頭に残り真似をしてしまう。

●ストライクの科学

ご来店の方にお見せします ▲パワーP ストライクのメカニズム

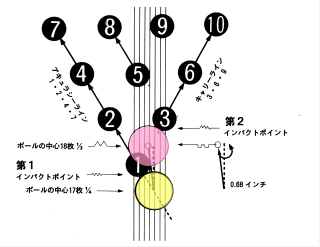

【パーフェクトストライクのピンの動きに重要な インパクトアングル】

*ピンの物理的現象を映像で理解させる

*インパクトアングル0.68インチのズレこそストライクの決め手

*なぜ、ポケット・ヒットさせなければならないのかを理解させる

●回転スピードとフック

ご来店の方にお見せします ▲パワーP ボールの回転数のなぞ

* 200回転 ⇒ 400回転

* 400回転 ⇒ 200回転

回転スピードが増えると回転数が増え、フック幅が大きくなり、PAP(アクシスポイント)の移動幅が大きくなる。

実験では意識的に回転スピードを増やそうとすると、殆どのボウラーがコントロールの精度が落ちる。しかもそこで得られる回転スピード増はせいぜい15%程度が限度である。回転スピードは、スパンの広さ、手首の強さ、リリーステクニックにより決定づけられるがその90%は手の大きさとバックスイングの高さに起因すると考えざるを得ない。

正しい自然なリリースで生まれる回転スピードこそジュニアにとって最高の回転である。 幼年期からカルシウムを摂取させて手を強く大きくしよう。

●回転角度とフック

【60度⇒45度⇒30度⇒15度⇒0度】

ご来店の方にお見せします ▲パワーP 回転角度とフック

リリース時の回転角度(リボリューション・アングル)が60度前後だと

回転数350に匹敵する理想的なインパクトアングルが得られる。

スパンが4インチ1/2未満の日本人は、回転数を増やすことを考えるより、

回転角度重視のボウリングを目指す方が成功の確率が高いと信じる。

石川遼の1番アイアン使用がそれを表現している。

飛距離とコントロールのバランスを保つことの大切さ。 これが個性だ。

ご来店の方にお見せします ▲パワーP 米国トッププロ3人のリリース

●目的と手段の再確認

【目的はストライク】

ジュニアはともすれば回転数さえ上げればストライクか増やせると勘違いしているケースが多い。回転数が増えたとしても、平行してコントロールの精度が高まらなければ意味がない。さらに残りピンが7番かはたまた10番かを考えなければならない。 須田開代子プロとの想い出話

最終目的は回転数ではない、ストライクだ !!

●宿敵 !! テンピンとの戦い

【なぜテンピンは残るのか・・・?】

ご来店の方にお見せします ▲PP

●AVG別の練習テーマ

ご来店の方にさしあげます ◎資料

【ボウリングは加算方式。AVGによりトレーニングの重点ポイントが異なる】

*1投目のコントロールを磨く段階か・・・?

*1投目のボールパワーを強くする段階か・・・?

*スペアーのコントロールを磨く段階か・・・?

【分習法と全習法】

* 打撃→球のコースをよみ、目で捕らえる→狙う方向に飛ばす→早く遠くに

* 守備→すばやく球のコースに→正しく捕球→すばやく正確に投球

* ボウリングは分習法≪点≫で部分的な形を理解させ、全習法の流れ≪面≫で身体に覚えさせる

【集中法と分散法】

学校体育や体育会系の練習プログラムとは異なり、合宿などでの集中法によるトレーニングは難しく、いろいろと練習プログラムを作る難しさはあるが、練習効果をあげるためにの重要な課題であることを意識した練習プログラムの作成が必要。

【イメージ・トレーニング】

コーチと選手間で同じ目標のイメージづくりからからスタートする。

【スランプからの脱出】

*基本の狂いを矯正する指導

*メンタル面での狂いを矯正する指導

*アガリや緊張からの脱出方法の指導

【無意識の準備】

人間の身体は、その運動量が大きければ大きいほど、その運動量や方向を瞬間的に変化させることは難しい。

どうしても変化させたいと意識すれば、運動神経は前もって、≪無意識のうちにその運動の準備をしてしまう≫ことを知っておかなければならない。その無意識に準備してしまう運動こそがスムーズなスイングの邪魔をしてしまう。コーチが知って置かなければならない最重要課題である。

【運動化のプロセス】

平均的スイングスピードで、頭で考えたことが運動化のプロセスを経て指先に伝達されるには個々の反射神経のスピード差は多少有るとしても約47センチ手前で脳からの運動化の指示を発信しなければ間に合わない。

●ボウリング コーチの実際

【フォーム指導は映像で】

ご来店の方にお見せします ▲パワーP ビリー・オー のスイング

*正しいフォームのイメージつくりからスタート

【トレボールでフォームを作る】

*フォームの流れと形をピンポイントで身体に覚えさせる最短距離

【太極拳スイングの効果】

*ソフトボールを使って、眼を閉じての太極拳ボウリング

【握力・背筋力の測定】

*定期的にスパン・背筋力・握力などを自分自身で計測することで、子供たちは自分の体力が強くなって来ていることを自覚し大きな励みとなる

【低学年の指導は親と一緒に】

*年令が低ければ低いほど正しい技能を身につけさせることができる。

ただし低年齢の場合は、精神的に強い子でなければ成功しない。

*低学年のジュニアは、指導しても直ぐ忘れてしまう。親と一緒に指導することで、親が間違えたことを教えないことにも繋がる。

*カルテの作成 ボールデータ 性格 クセ 食事の好き嫌い 等々

*プログレス・カードの必要性 (成長過程の記録)

【アナリシスチャートを作れ】

*スタート時からのボウリング・使用中のボールなどの分析表の作成が重要

【カルテを作れ】

*正しい練習プログラムを作成する上でもプログレスカードは必要である。

●身体能力の異なる外国選手を真似ても勝てない

【 僕はこれがいい・・・石 川 遼 】 ⇒ コントロール重視の飛距離

1番アイアン

【 私はこれでいい・・・宮 里 藍 】 ⇒ コントロール重視のスイング

メンタルトレーナ ピア・ユールソン

1位 M・ウイー 272.5 ヤード ドライバーの平均飛距離

98位 宮 里 藍 242.5 ヤード ドライバーの平均飛距離

【 私はこの方がいい・・片井 文乃 】 ⇒ 正確無比のコントロール

自分を冷静に見つめる頭脳

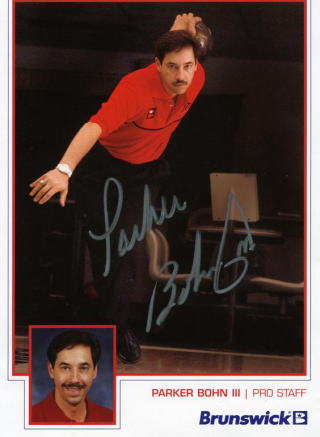

スパン ショーン・ラッシュ 4インチ15/16 比較的短め

ダグ・ケント 4インチ 7/8

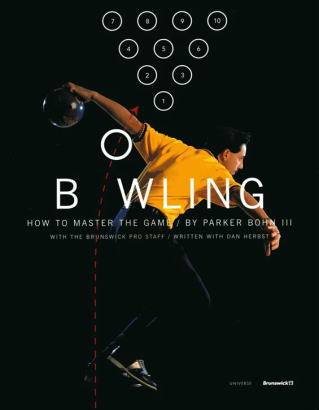

パーカー・ボーン 4インチ11/16

佐 藤 淳 中学2年 4インチ 1/2

片井文乃 プロ 4インチ 5/16

筈井飛鳥 中3 女子 4インチ 7/16

◎ スパンとバーティカルピッチの相関関係を理解し指導することが大切

【変則ボウラーは、長続きしない】

ボウリング殿堂入りしている選手に変則リリースボウラーはいない

例 ドン・カーター ディック・ウエバー

アール・アンソニー マイク・オービー

パーカー・ボーン ウォルター・レイ・ウイリアムス

●用具選択ミスによる 上達の遅れ

【ジュニアの身体は早いスピードで成長し・上達する】

ジュニアの精神的・肉体的・骨格的な成長は目覚しく、上達し続けるためには技能的成長に合わせたボールやシューズの選択、さらにメジャーリング・ドリルなどが、さらに大きな意味をもつ。

用具の条件を無視して指導を続けると腱鞘炎を起こしたり、ひざを痛めたり手首に障害を起こしたりと云うような致命的なトラブルに繋がってしまうことがあることをコーチは熟知し、常時配慮しておくことが必要。

【人間の弱さ】

人間は本能的に与えられた環境やコンディションに順応しようとする。

この人間らしい行動は低年齢のジュニアほど激しい。

*ボールが曲がらないと曲げようとする

*ボールが曲がりすぎると曲げまいとする

【良いボールの条件 パイ・チャート】

ス パ ン 40% サムのピッチ 40%

サムのサイズと形 20%

楕円形サムホールの効用 エッジの取り方は影響大

●良いボールには個人差がある

【ボール選択の重要性】

* ボール・ラインアップ 何個持って戦うのか

* ボール・ラインアップ・チャートの活用 ◎ 資 料

* フックポテンシャル 摩擦・ピンプレイスメント

* レスポンス・タイム・ガイドナンバーを読み取る

* 広告のウソ・ホント

【ボール・シューズは3ヶ月毎にチェック】

成長期においては、ボールの重さ・スパン・ホールサイズなどを3ケ月に1回はチェックし、子供達の成長に合わせて、狭くなったスパンや窮屈になったホールサイズなどは、先手を打ってどんどん改善することが必要。

さらに、軽すぎるボールは、手投げの悪い癖がついてしまうので禁物。

【ボウリングの良し悪しを決定する6大要素】

* ボウラーの投球技能

* 持続性のある集中力

* レーン・コンディション

* ボールの選択

* コーチの能力 (テクニカル・サポート能力を含む)

* プロショップ・スペシャリストの用具選択とフィッティング技能

●プロショップ・スペシャリスト

【ボールを選ぶより前に、プロショップ・スペシャリストを選べ】

熟練したプロショップ・スペシャリストは、全知全能をジュニアのために傾けて、先ず投球を分析し、対話し、目標とトレーニング方法を決めてからそのジュニアに最適のボールを選んでくれるはずだ。

ボール選択には、多くの経験と冷静な判断、正確で新しい商品知識、膨大な専門知識などを持ったもの造りの匠を探し出すのがもっとも理想的。

●レスポンス・タイムによるボール選択

【上級者向けのボール選択技法】

実際上のボール選択は、曲がり巾ではなく、1番ピンと3番ピンにボールがヒットする瞬間に0.68インチのくいこみ即ちインパクトアングルが作れるかどうかである.このボールを作るには、ジュニアの感覚だけでは不可能に近い。アメリカのツアープロでさえ、自分の判断だけではボール選択ができないためにテクニカルサポーターを利用する時代になってきている。

髙田誠著 『ボールとボウリングの新しい考え方』 参照のこと。

●ボウリングに新しい時代がやってきた

【近代ボウリングのアプローチ】

ご来店の方にお見せします ▲パワーP ビリー・オークリニック

* ボウリングの90%はアプローチの第一歩目で決まってしまう

【トレーニングボールを使っての練習】

* ステップは無理なく小刻みに、早く

・歩数 3歩 4歩 5歩 6歩 スタンス位置(タテ・ヨコ)

・テンポ ・リズム ・タイミング ・歩く方向

・一歩目のためのプレ・アプローチ

* 選手が持っている最大のパワーは体重である

* 投球技術の指導は『 点 』ではなく『 面 』で考える

* 近代的アドレスとセットアップスタイル

* プッシュアウエイ (出すのかおろすのか・・・?) 髙 田 誠の理論

* ダウンスイング

* バックスイング (目をつぶって太極拳イメージ・トレーニング)

* カップリング (特製ボールでの太極拳反復練習)(人差し指が命)

* フォワードスイング (特製ボールでのワン・ツースイングの効用)

* パワーステップ (右足で地球を力一杯蹴飛ばす)

* リリース (くるぶしより遠くに投げろ)

* ターンを遅らせよ (くるぶしを通過するまでターンを我慢しろ)

* フォロースルー (投げ終わったらフラフラするな)

* 効果的なひざをついてのリリース (ウォームアップを兼ねる)

* 効果的なワンステップ・リリース (ウォームアップを兼ねる)

* 左手は世界を征す (右投げの場合)

* イメージの中心は左肩甲骨の下 (右投げの場合)

* 練習用軽量ボールを使っての太極拳ワン・ツースイングでタイミング

* 股関節の強靭さと、柔軟性が必要 (大腰筋を鍛えよう・しこを踏め)

* 一流選手はプレイする前に考える、二流選手は投げた後で考える

●目的と手段を明確に

ジュニア指導においては、ジュニア自身が、何が最終目的で、

何がその手段なのかが理解できないままトレーニングしている場合がある

練習効果をあげるためには、繰り返し目的を意識させ、手段を指導しなければならない。 コーチの仕事は忍耐力が必要である。

●体力がつくまで教えるな

スポーツ指導は、アスリート個別の体力・スポーツ技能のレベルに応じて行わなければならない。出来ないことを教えるのはイジメに他ならず、ジュニアに挫折感をあたえるだけである。

そのアスリートに教えたいと考えている事があっても、その技術をマスターすることが可能な肉体的条件がそろうまでコーチは教えてはならない。

したがって指導には計画性がなければならない。

教えたいことをアスリート側の条件が整い、指導できるチャンスが来るまで我慢しなければならない。 コーチは忍耐力が必要である。

ジュニアの親たちは成果を急ぎ過ぎて失敗する傾向があるので、親たちの指導にも気を配る必要がある。

●上達には旬がある

スポーツにはそれぞれ種目別に、子供達が飛躍的に大きく伸びてゆく旬がある。ボウリングに於いては、小学3年から高校2年頃までがその旬だと体験的に私は考えている。この時期に正しい身体のトレーニング方法・食事の摂り方・ボウリング技能全般を指導すれば飛躍的にスケールの大きいボウリングを身体にも頭脳にも完全に覚えさせることができる。

【上手くなるより強くなれ】

到達目標が高ければ高いほど、強い身体づくり、強いボールを投げるためのスケールの大きなボウリングの指導が必要。

TEAM TAKADAのジュニア・メンバーたちは、高校卒業までは、

『上手くなるより強くなれ!!』を合言葉にトレーニングを積んでいる。

スポーツは、あまりにも勝ちを急ぐと小さくまとまってしまう。

●左手は世界を制す

【左手を使え】

左手の効用 ⇒ 右投げボウラーにとって左手の使い方は生命線。

右手を生かすために左手を大きく使いなさい。

ソフトボールによるトレーニングが有効

【左肩甲骨の下を意識せよ】

スイングの中心 ⇒ 右投げボウラーにとってはスイング時の中心としてイメージするのは左肩甲骨の下。

【股関節を鍛えよう】

イチローに学べ ⇒ ボウリングにとって股関節の柔軟性と強靭さ

は重要なポイント。大腰筋を鍛えよう

【ウォームアップとクールダウン】

スポーツの基本 ⇒ スポーツとしてのボウリングを考えるならば、

必ずウォームアップとクールダウンを実行すること。

例 野球選手のアイシング 野球の100球 ボウリングの6ゲーム

【怪我をさせるな 怪我をしないのが一流のアスリート】

指 ⇒ 指が割れたり、痛くなったり、日常的にテーピングをしなければ

ならない状態は異常。メジャーリングかエッジの仕上げ、

ボウリングのタイミングに問題あり。不必要なリリースアクション

でも、指が割れる。優秀で誠実なプロショップスペシャリストに

チェックしてもらいましょう。

ひざ ⇒ フィニッシュのバランスが悪いとひざを痛める。(靴も)

腰 ⇒ リリースアクションに無理があると腰を痛める。(靴も)

手首 ⇒ 不必要なリリースアクションは間違いなく手首を痛める。

【テクニック・トレーニングは疲れるまではやるな】

人間は疲れてくると、日頃使っている筋肉とは違う筋肉を無意識に

使ってしまい疲労をカバーしてしまう。

これはフォームを狂わせスランプに陥る一因である。

テクニックを習得する為に行うトレーニングを完全に履行する為には、

基礎体力トレーニング、部分的筋力アップトレーニング、

持久力アップトレーニング等と技術習得の為のテクニック・トレーニングとは明確に切り離して行うことが大切。

技術を習得するトレーニングは疲れるまでやっては逆効果。

【必要以上の無駄なターンは止めよう】 ▲パワーP スローボット

スローボットの実験では、ターンを行わなくても、リボリューション

アングルさえ確保できれば、ボールはフックすることがわかっている。

【ジャクナイフ-トレーニング法】

ご来店の方にさしあげます。▲ 資料

●試合中のアドヴァイス

【試合中のアドヴィスはするな】

ジュニアの試合を見ていると、投球している本人よりも、後ろにいる応援団やコーチと称する人たちや父兄が興奮して『モット外を使え』とか『中に入れ』とか『力を抜け』などと叫んでいるケースをよく見かける。

これは野次馬にほかならない。日頃から正しいコーチを受けている選手は、≪ 今、自分は何をなすべきか ≫をジュニアなりに充分考慮しているはずである。もしここでライン取りやボール選択の正しいものを見出せなかったとすれば、その90%はコーチの常日頃の指導力不足と言っても過言ではない。 選手の責任は10%あるかないかである。

試合中のアドヴァイスは選手が求めてきた時だけで充分である。

●ジュニア・アスリートの 身体作りは親の責任

【ジュニアの身体作り】

基礎体力の弱い子供に、集中力の維持を求めても無理である。

大人でさえも、疲れてきたら、思考能力は弱くなり、考えること自体が面倒になる。ジュニア選手に対して、アスリートとしての将来を目指すのであれば、正しいカロリー摂取は3歳児からスタートし15歳までの身体作りの基本はまさに親の責任と言わざるを得ない。

強靭な肉体こそ、集中力の源である。

過去の独り言はこちらから