『あのゲームで、10ピンさえ残らなければ 』・・・ と、永いボウリング人生で何回悔やんだことだろう。冷静に考えてみると、10ピンを倒すことがストライクの絶対条件なのだ。どうして10ピンは残るのか、どうすれば10ピンを確実に倒せるのか。

次に書くようなことを考えながら1投目を投げることが大切だ。

10ピンはキックバックで倒れる場合を除けば、右投げの場合は6番ピンが10ピンを倒し、左投げの場合は4番ピンが7番ピンを倒すことは間違いない。したがって、ポケットヒットしたボールが3番ピンを6番ピンに向かってどの方向に倒すか・・・この連鎖反応が10ピンを倒すか倒せないかのキーファクターであることは理解できると思う。

左投げにとっての連鎖反応は、2番ピン⇒4番ピン⇒7番ピンになる。

◎10ピンを残さない方程式

☆完全にポケットヒットしたとして

10ピンが残る 5ピンがらみのスプリットが残る

この2点の原因の99%は、インパクトアングル不足だと断定できる。

これはマスケゴンでのスローボット実験でも明らか。ボールメーカーの宣伝も、大方のトップボウラーやプロも誤解している部分が多いと感じる。

1番ピンに当たるまでのレーン中間での曲がりは0.68インチのインパクトアングルを生み出す為の手段の一つではあっても最終目的ではない。最終目的は0.68インチに可能な限りインパクトアングルを保持することだ。インパクトアングルとは、ボールが1番ピンにヒットしてから次いで3番ピンにヒットするまでのほんの一瞬のアングルである。通俗的に3度の入射角度と云われるが、それはポケットにヒットするまでのアングルではない。大方の人が髙田誠の理論を間違えて理解している。

0.68インチをタンゼント計算すると約3度になる。

インパクトアングルが大きすぎても俗に言うオーバーチャージとなり、これはこれで又違ったトラブルが発生するが、平均的日本人のスパンや握力・背筋力から生まれる回転スピード1分間に230から260回転前後(日本の男子プロの平均)やアングルではオーバーチャージになることはあまり無いと考えてよい。

この数年間に市販されているボールは、摩擦係数を高めることで曲がり幅を求めている傾向がある。手前でしっかりレーンをカムと言う事は、副作用としてバックエンドでのフッキングパワーをロスしてしまう危険性もある。アメリカのプロたちのように充分な回転スピードと余力のあるパワーを持っている人は別格としても、一般的日本人にはインパクトアングル中心でピンを攻撃した方がベターだと考えている。

ボール設計者としてドリラーとしてコーチとしても乱暴な言い方で言うと

『手前の曲がりはどうでも良い、1番ピンにヒットしたボールが、

3番ピンにヒットする瞬間の0.68インチのクイコミが全てだ 』

という考え方だ。

私はこのコンセプトを基本にドンと据えて、さて無理のない回転スビードで投げているか・・・?

ボールの重さは適正か・・・?

リリース時のサムアングルはどうあるべきか・・・?

リボリューションアングルは何度がベターか・・・?

チルトアングルは何度 = ローリングタイプは・・・?

そのためのセットアップ・・・? プッシュアウエイの高さは・・・?

そのためのバックスイングは・・・? カップリングの良し悪しは・・・?

インデックスフィンガーでしっかりとカップリングしているか・・・?

1歩めを踏み出すためのプレアプローチは・・・?

アプローチのリズムは・・・? ステップ数は・・・?

歩幅は・・・・? テンポは・・・? ルーティーン性は・・・?

などなどをボウラーのスポーツ技能別にチェックし、個々の身体能力に合わせてボールを選択しマップアウトしてドリルし、さらにそのボールの使い方や練習方法をコーチするようにしている。

本人にその最終目的をあらかじめ完全に理解させておくことも大切だ。

その上でどんなボールが良いか、複数ボールのラインアップをどうするか・・・? どんなメジャーリングであるべきかを考える。

特にグリップし易く大きいスイングをしても親指の付け根が痛まないホールエッジとそれに見合う正確なスパン測定とサムのピッチ決定が大切。

◎スプリットを残さない方程式

結論から言うと、

『多少のコントロールミスや、悪コンディションでもストライクが連続する球質』

『残念ながらストライクにならなかった時、スペアー可能なピンが残るボール』

このようなボールこそが強いボールと言える。

この2点をまとめると、ストライク巾の大きいボール。ポケットの大きいボールと言える。つまるところ、0.68インチ理論に戻ってしまう。

コントロールだけで通用するのは210AVG前後までだ。スプリットが多いのもインパクトアングル不足なのだと云うことを知って欲しい。

パーカーボーンも、日本のプロボウラーの中には、もう少しキレのあるパワフルなボールが投げられるようになれば、ストライクゾーンが広がり、アメリカでも通用する人がかなり居るだろうと言っている。ボウリングに対する考え方の違いだろう。ナショナルチームからプロに転向したボウラーで、今まではずば抜けたコントロール中心で戦えたのだが、アマ時代は3ゲームを1ボックスで投げていたのにプロでは1ゲームごとのレーン移動後の練習ボールが無いため、ファーストフレーム・セカンドフレームに、ポケットを探りたくて、本能的にどうしても強いボールを投げるよりコントロール重視でボールを置きに行く傾向が出てきている。

その行動は3フレーム以降にも副作用として残り、そのゲームを壊滅的なものにしてしまう。ルーティーンを変えたことが致命傷となるのだろう。

ただしサウスポーの場合はレーンコンディションの変化が少ない分有利だ。

◎インパクト・アングル 《髙田誠が作った造語》

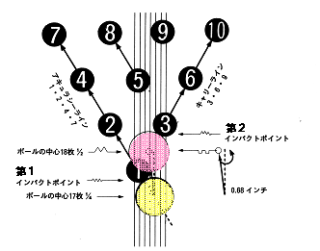

パーフェクトストライクの絶対条件は、ピン同士がドミノ倒し現象を発生させることである。ファースト・インパクトポイントにヒットしたボールが次いでセカンド・インパクトポイントにヒットする瞬間(直前)に0.68インチ〔約11/16インチ〕のくい込み即ちインパクト・アングルを保持することがパーフェクト・ストライクのキーファクターとなる。

この角度こそ3度なのである。

1番ピンに当たるまでの角度ではない!

こう考えてくると。全てはインパクトアングル0.68インチの重要性に戻ってくる。確かにインパクトアングルが不正確でも、たまにはラッキーなストライクは出ることもある。ブルックリン・ストライクもある、しかしこれは

『たまたま出たストライク』であっても『狙って出したストライク』のように再現性が連続するものではないため、連続ストライクにはなりにくい。

『ヘッドピンに当ったあとのボールの食い込み』こそストライクの絶対条件であり、手前の曲がりなどは、正しいインパクトアングルを作り出す為のささやかな補助要因でしかないことが解るだろう。

過去の独り言はこちらから