マスケゴンBrunswick工場正面玄関にて

谷口 健プロ (現JPBA会長) がこのボールを使ってジャパンカップを制覇、米国のプロたちを驚かせたことがあった。

まさに日本人にピッタリの理想的なアクションを持ったボールだった

その頃、日本ブランズウィックの契約ドリラーだった小生は

『こんなボールを作りたい』 と云う一心で、中古のパワーエリート3P 4個を持ち、成田からシカゴ迄11時間、乗換に3時間待った後、シカゴからマスケゴン空港迄はセスナ機に乗換90分。約16時間かけてブランズウィックを訪問した。

三井物産からの紹介状は届いていたものの、費用はすべて自分負担で、たった一人でブランズウィックに乗り込んだ。今考えるとあの頃は元気だった。

セスナ機から降りた客はたったの2人、静かすぎる空港に迎えに来てくれていたのが当時三井物産社員でブランズウィック担当マスケゴン駐赴員の

木下博之氏だった。

高田『 ご苦労さん。いい体格してるねえ~ 何かスポーツやっていた? 』

木下『 ハイ 野球をやっていました 』

高田『 何処で・・・? 』

木下『 慶応で四番打っていました 』 『 ジャイアンツの高橋由伸と同期です 』

ナニナニ、これにはビックリした。野球小僧だった小生にとって慶応の四番とは神様みたいなものだ。それ以来彼とは家族ぐるみの付き合いが続いている。

こちらの一方的な思い込みかもしれないが、ブランズウィックでの初めてのミーティングはつらかった。

『 何が言いたくて敗戦国の日本人がノコノコとしかもタッタ1人で出掛けてきたのだ 』 まあこんな感じの初対面だった。

日本は米国に戦争で負けた国である。負けた国の人間が1人で乗り込んできて、150年もの歴史と伝統のある会社に注文つけても、そう簡単に『 ウン 』とは言ってくれない。今考えると、こちらの意見をきちんと聞いてくれるようになるまでに3年はかかったと思う。

この間日本を良く知っているパーカー・ボーンのバックアップは大きかった。

アメリカ人はお人よしだ、いったん信用して心を開くと、事後はフランクにつき合ってくれる。 前後して、レイ・エドワード氏の推挙で米国Brunswickのボールデザイナーとして契約し、その後の10年間は誇りを持って楽しく生産性のある大きな仕事を進めることが出来た。

米国BWスタッフを説得する 髙 田 誠

私自身はボール名は、そのボールの動きを表現するもので有りたいと考え、プランを出すのだが、英語の単語そのものからイメージするものがアメリカ人と日本人とでは異なることであった。

例えばSMARTと云う単語は日本人は格好がいいと感じるが、アメリカ人は頭が良いと感じる、などなどである。それと共にすでに登録されているボール名が多く、それを避けるためのチェックも大変だった。

カラーの決定も難しい。 開発メンバーの中にボウリングをしない人が居たりすると、単に自分の好きな色に決めたがる。我々ボールづくりのプロは、そのボールを投げた時のレーン上でのイメージで考える。淡い色はシャープさが無くなりおとなしい動きを感じるし、黒や紺色に近い色ほどキレがあるように見える。明るすぎる色は一般ボウラーには良いがトーナメントボウラーにとっては眼が疲れる。パールを何%にするか、最終仕上げはダルにするかシャイニーにするか等いろいろ悩むことが多かった。

『このボールの販売先は日本なのだっ、アメリカ人の好みの色では売れない』

などと、日本の主張を貫きたくて激論をかわしたことも数多くあった。

それ以来 アメリカでは 頑固者のタカダ と呼ばれている。

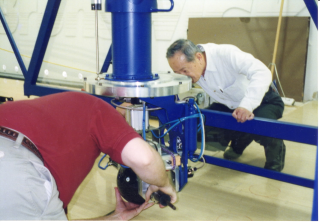

ボールのコアやカバーストックの素材、ボールのフックポテンシャルなどについては、レイ・エドワードと話し合うことが多かった。

彼は静かな男で工学博士、ミシガン湖で穫れる小魚のフライが好きで、湖畔のレストランで良くご馳走してくれた。

スローボット テスト中のレイと髙田 フックポテンシャル計測中の2人

彼はプロショップビジネスについての論客でもありIBPSIAの会長としても長い間の功績ある人物だ。こういう人間が居るからアメリカのプロショップはビジネスとして成り立っているのだろう。

彼とは毎年IBPSIAの総会でラスベガスでも会っている。

ジョージ・ジャーバス 氏 と筆者

ビリー・オー、今はなきワッサー・バガー、アラン・チャン、木下氏、三井シカゴのこずえさん等多くのスタッフには感謝している。

過去の独り言はこちらから