波佐見の窯で焼かれた波佐見焼の目付役も兼ねていたらしい。

本家には東インド商会の銘の入った大皿も保存されている。

前項にも書いたように、日本にボウリングが渡来した歴史を調べてゆくと、長崎のヒロババ・ストリートと大浦地区・下り松地区居留地の調査を避けて通ることはできない。

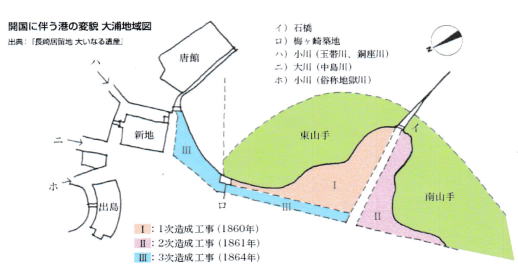

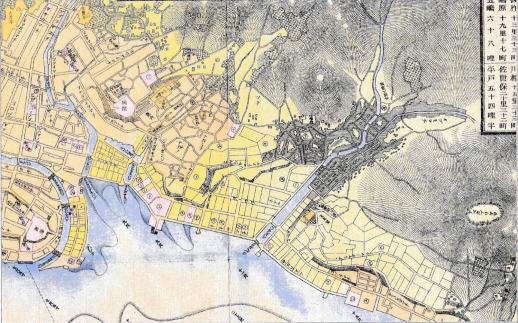

長崎の歴史を調べると、1859年(安政6年)に第一次居留地造成がはじまり、長崎港の東岸に面した大村藩領の戸町村大浦とその周辺水域を埋め立て、背後の南山手・東山手を造成し、1864年(元治元年)第3次居留地造成完了迄続いた。維新後に造成工事を引き継いだ明治新政府は、大浦海岸通りの居留地をつなぐ橋を架設し、馬廻しの遊歩道(バンド)を整備し完成させた。

1875年(明治8年)の長崎県公式記録によると、外国人居留地は、

大浦・下り松(さがりまつ)・東山手・南山手・梅香崎・それに出島を加えた6地区(102,350坪)と中国人居留地として新地・広馬場の2地区(6,900坪)に分けられていたようだ。

即ち、現在長崎外人居留地と呼ばれている地域は、もともとわが大村藩の領地であったものを天領とし、イギリス領事と幕府の話し合いの元、長崎奉行所が外人居留地としたものである。

これには ビックリ 居留地の昔が、わが大村藩の領地であったとは知らなかった。ボウリング発祥の地・ヒロババ・大浦・下り松の調査に情熱が燃え盛るのも、昔にこのような因縁があったからなのだろうか。

昔々、大村藩の流れをくむ先祖、6代目 森 剛一郎の妻 ヤエ おばあちゃんがお祝い事のたび毎に作ってくれた『 大村ずし 』が美味しく、父と連れだって佐々町小浦の本家を訪ねるのが楽しみだった子供の頃を思い出す。

過去の独り言はこちらから